<おいしい情報をお届けするコラム>暮らしの中の塩のはなし

塩は世界中で生産されています。原料によって「海塩」「岩塩」「湖塩」の3つに大別されます。

日本では岩塩や湖塩が採れないため、昔から海水を原料にさまざまな方法で塩作りをしてきました。そのため日本人は、塩といえば海塩と思いがちですが、世界で最も多く生産されているのは岩塩で、海塩は全体の4分の1程度です。

天然の岩塩

塩の主成分は塩化ナトリウム(NaCl)。

食品成分表に「食塩」「並塩」「精製塩」が掲載されています。

食塩とは、海水を原料とした一般的に販売されている塩のことで、99%以上が塩化ナトリウムです。

並塩とは、カリウムやマグネシウム、カルシウムなどのにがりを含んだしっとりした塩のことで一般的に粗塩と呼ばれています。精製塩とは、食塩を精製して固結防止のために炭酸マグネシウムを添加したものでさらさらしています。

知ったら使いたくなる!塩を使ったことわざや慣用句

力士が土俵にまく塩や葬儀に参列したときに配られるお清めの塩、玄関先に置く盛り塩など、日本では昔から塩を神聖なものとしてきました。

塩を使ったことわざや慣用句がたくさんあります。

| 青菜に塩 | 塩をふり掛けられた青菜のように、元気をなくしてしおれている様子のこと |

|---|---|

| 傷口に塩 | 痛い傷口にさらに塩を塗り込むということから、災難に災難が重なること |

| 塩辛を食おうとして水を飲む | 塩辛を食べると喉が渇くということを見越して事前に水を飲んでおくということから、準備が良過ぎて間が抜けていること |

|

塩にて淵を埋むごとし(しおにてふちをうずむごとし) |

淵とは深い水たまりのことで、そこを塩で埋めようとしても溶けてしまうことから、やっても無駄なこと |

| 塩を踏む | 塩田で塩を作る作業が過酷な労働であったことから、世の中に出て苦労を重ねること |

| 敵に塩を送る | 戦国時代、塩の輸送路を断たれて困窮していた武田信玄に、敵対関係にある上杉謙信が塩を送ったことに由来して、争っている相手が苦しんでいるときに助けること |

| 手塩にかける | 手塩とは、室町時代、食事のときに不浄をはらうために小皿に塩を盛って添えたもので、後に塩加減を自分で調整するために置かれるようになったことから、子どもを人任せにしないで大切に育てること |

| 手前みそで塩が辛い | 自分で作ったみそは塩辛くてもおいしいことから、自慢話をすること |

| なめくじに塩 | 元気をなくして気落ちすること |

| ねずみが塩を引く | ねずみが引く(=盗む)塩は少量ずつでも度重なると多量になることから、小事が積み重なって大事になること |

|

米塩の資(べいえんのし) |

米と塩は食生活に不可欠であることから、生活費のこと |

|

みそに入れた塩 |

みそを作る時に入れた塩は見えなくても、味を調えたり保存性を高めたりする作用があることから、他人のために尽くすことは結局自分のためになるということ |

料理の「さしすせそ」をおさらい

鮎の塩焼き

1日の塩分の摂取目標は、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、男性が7.5g未満、女性は6.5g未満、高血圧および慢性腎臓病の重症化予防のためには男女とも6.0g未満とされています。

塩分の取り過ぎは高血圧や胃がん、心疾患などの要因ですが、極端に減塩すると料理の味が損なわれたり、体のバランスを崩したりします。だしなどのうまみを効かせたり、ショウガなどのスパイスの風味や酢などの酸味を利用したりして、おいしく適度な減塩を心掛けましょう。

料理の「さしすせそ」とは調味料を加える順番のこと。「さ」は砂糖、「し」は塩、「す」は酢、「せ」はしょうゆ、「そ」はみそです。

砂糖の分子は塩の分子より大きく、塩を先に加えると砂糖が浸透しにくくなるため砂糖は塩より先に加えます。加熱によって酢は酸味が飛んでしまうこと、しょうゆやみそは風味が損なわれてしまうことから料理の仕上げに加えます。

塩は調味料の基本としてだけではなく、食材から水分を出す作用や、野菜の緑色をきれいに発色させたり、りんごが変色するのを防いだりする作用、食品の保存性を高める作用など、さまざまな場面で料理の役に立ちます。

化粧塩に紙塩!料理をおいしくする塩を使ったテクニック

塩にまつわる料理用語をいくつ知っていますか?

(左)鮎の尾に塩をまぶす (右)塩で梅干を漬ける

|

飾り塩 |

魚を焼く時に、尾やひれなどが焦げないようにしたり、形よく仕上げたりするために塩をまぶすこと |

|---|---|

|

強塩 |

食材の表面が白くなる位に塩をふること |

|

塩抜き |

真水や薄い塩水、酒やみりんなどの調味料を加えた水で、塩漬けにしてある食材の塩分を抜くこと |

|

迎え塩 |

塩漬けにしてある食材の塩分を抜くために薄い塩水に浸すこと |

| 塩引き | 食材を塩漬けにすること |

|

塩ふり |

食材全体に薄く塩をふりかけること |

|

紙塩 |

水でぬらした和紙に食材を包んで、その上からふり塩をすること |

| ひと塩 | 軽く塩をふって、薄く塩味をつけたり、水分と一緒にくさみを出したりすること |

| 尺塩 | 材料の1尺(=約30cm)ほど上からふり塩をすること |

| 塩もみ | 食材に塩をまぶしてもみ込むことで、塩味をつけて水分を出してしんなりさせること |

|

塩ゆで |

湯または水に少量の塩を入れて食材をゆでること。葉物野菜などのうまみを引き出し、色鮮やかにゆで上がる |

|

立て塩 |

塩分濃度約3%、海水程度の塩辛さの塩水のこと。食材の汚れやぬめりを洗い流したり、塩味をつけたり、保存したりするのに使用する |

塩は腐敗しないので食品衛生法やJAS法に基づいた賞味期限がありませんが、湿気などの水分を吸収して固まったり、においを吸着したりするので、高温多湿を避け、密閉容器で保管しましょう。

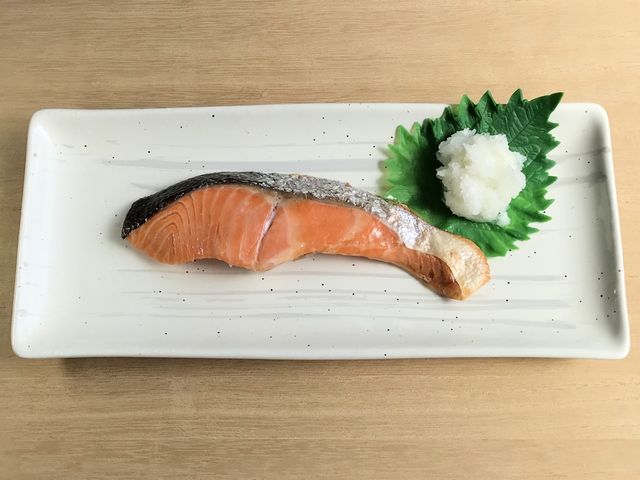

今回のおいしいレシピは「鮭の塩焼き」

肉や魚を塩水につけて下味を付けるレシピをご紹介します。塩加減がむらなく仕上がります。きちんと計量して時間通りにつけるだけで難しい工程はありません。

<鮭の塩焼き>

【材料】(2人分)

生鮭の切り身(約100g) 2切れ

大根 150g

・塩水:約1カップ分(約200cc)

塩 小さじ3~4(15~20g)

酒 小さじ2(10g)

水 170cc

【作り方】

(1)ポリ袋に塩水を作ります

(2)(1)に生鮭の切り身を入れて、空気を抜いて袋の口を結んで20~30分間おきます

(3)大根はすりおろして軽く水気を切ります

(4)(3)の水気をキッチンペーパーで拭き取り、グリルやフライパンで焼きます

(5)皿に(4)を盛り付け、大根おろしを添えます

(1人分 213kcal 塩分1.8g)

【ポイント】

・使用する塩は粗塩が適しています。精製塩にはカリウムやマグネシウム、カルシウムなどのにがりがほとんど含まれないため塩辛くなるため使用量を減らします

・鶏肉や豚肉、魚は頭が付いたついたものや切り身など約200gに対して使用する塩水は上記の分量で約1カップ(200cc)です。食材の大きさや厚さによって、塩の量やつけ込む時間を加減します。豚肉などは脂分が抜け過ぎてしまうので注意します

(左)鶏の塩からあげ (右)塩あじポークソテー

・余分な水分と一緒にくさみが抜けます。洗わないで、キッチンペーパーで水分を拭き取ってから加熱調理します。鶏肉や豚肉はコショウをまぶしたり、衣を付けたりしてから焼いたり揚げたりします

ステイホームをしている今、巣ごもりレシピにお役立てください。